Nel catino sono dipinte, entro tre medaglioni a olio, figure femminili simboleggianti le virtù teologali: Fede, Speranza e Carità Opere di Francesco Grandi (1831 – 1890)

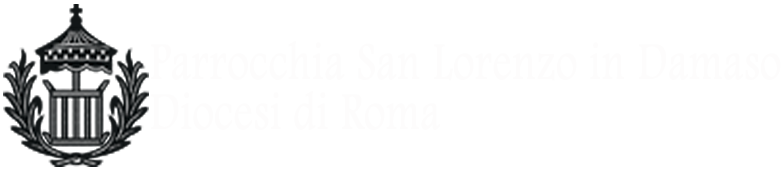

La Carità è una donna contornata di figli perché è feconda, è amore che genera, ama la vita e la serve.

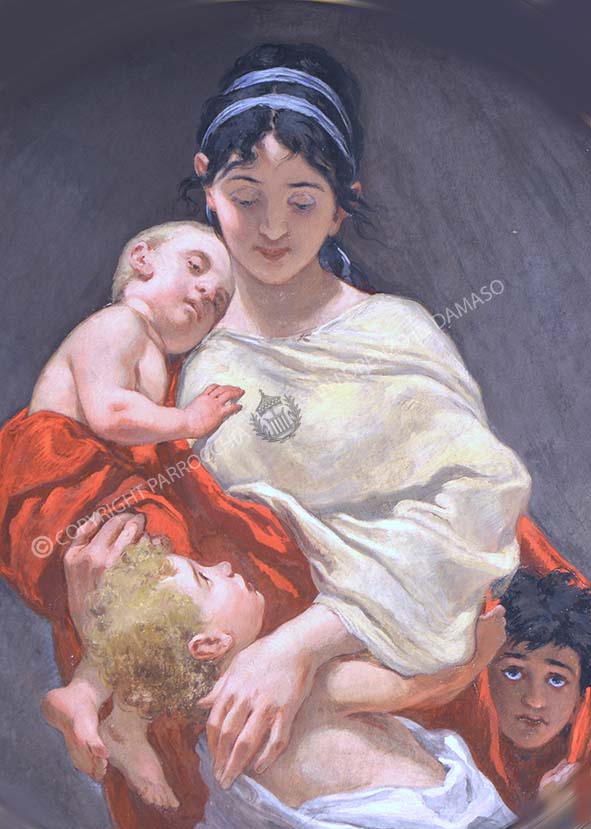

La Fede è rappresentata da una donna rapita d’amore per il Crocefisso: essa crede nella salvezza che il Figlio di Dio ha portato morendo in croce.

La Speranza è rappresentata come una donna in preghiera: essa spera, essa attende. Ha lo sguardo levato in alto perché conosce la provvidenza divina.

La pala d’altare

Maria Coronata Regina del Cielo, i Santi Lorenzo Damaso e gli apostoli Pietro e Paolo Pala dell’Altare Maggiore datata 1589

Sullo sfondo troviamo la grande pala d’altare di Federico Zuccari (1539 – 1609). La pala d’altare raffigura i santi Lorenzo, Damaso, e gli apostoli Pietro e Paolo che assistono all’incoronazione della Vergine Maria Regina del Cielo, mentre sullo sfondo al centro, è memorizzato il ricordo del martirio di San Lorenzo sulla graticola in una fornace ardente; il dipinto non ha subito spostamenti di ubicazione nonostante i rifacimenti ottocenteschi dell’abside, anche se ovviamente questi ultimi l’hanno estrapolata dal contesto originario degli affreschi del coro cinquecentesco, commissionati dal cardinale titolare della chiesa Alessandro Farnese (Valentano 1520-Roma 4 marzo 1589) le pitture rappresentavano episodi della vita e del martirio di San Lorenzo: “Nelle pareti laterali e di fondo si scorgono Pitture di ottimi Autori; poiché quelle del lato destro sono del Cavalier d’Arpino detto Giuseppino, quelle del lato sinistro sono di Niccolò delle Pomarancie le altre sul fondo sono di Giovanni de Vecchj. … Nel mezzo della Circonferenza della stessa tribuna vedesi nel muro un gran Quadro rappresentante i Santi Titolari … Pittura di Federico Zuccari sulla lavagna.” (Bitozzi, Notizie storiche della Basilica collegiata insigne di San Lorenzo in Damaso … Roma 1797 parte II e IV, f.99 e 97). La pala è attribuita agli Zuccari e datata al 1589: nessun riferimento al dipinto si trova nella vasta critica artistica dei due fratelli Taddeo e Federico. Il raffinato mecenatismo del Cardinale Alessandro Farnese ha coinvolto a vasto raggio il palazzo della Cancelleria e la Chiesa, di cui era cardinale titolare, costituendo un autonomo cantiere destinato all’esecuzione delle decorazioni ad affresco. La pala d’altare realizzata ad olio su lavagna si configura come espressione di qualità compositiva nel vasto e complesso movimento pittorico degli ultimi decenni del cinquecento. Il triplice impianto costruttivo è di grande effetto scenico: in primo piano le figure solenni dei santi Lorenzo e Damaso, correlati agli apostoli Pietro e Paolo, che sintetizzano l’istituzione della Chiesa: al centro, in sembianza di antro, si apre una fucina in cui si consuma il martirio del santo titolare Lorenzo, l’incoronazione della Vergine conclude il programma iconografico del dipinto in una apoteosi di angeli tra le nuvole. La pala non viene ricordata nell’itinerario pittorico romano sulla pittura manierista (Claudio Strinati, Quadri Romani tra ‘500 e ‘600 Opere restaurate e da restaurare. Mostra storica e didattica. Atlante e Catalogo, Roma 1979), poiché il linguaggio espressivo del dipinto nell’impianto, nel disegno e nelle cromie rileva fermenti nuovi, che iniziano ad insinuarsi in quel vasto cantiere zuccaresco che aveva assistito Alessandro Farnese nella sua intelligente programmazione di mecenate, coadiuvato dal suo segretario Annibal Caro letterato e scrittore e corroborata dall’influenza dottrinale gesuitica, che aveva accompagnato il percorso religioso del Farnese nell’ultimo decennio della sua vita. In questa ottica di fermenti intellettualistici e dottrinari, si colloca l’esecuzione del dipinto un passo avanti nell’impostazione costruttiva e nelle figure rispetto alla sua datazione; si evidenzia in esso l’influsso della maniera nella costruzione aerea dell’incoronazione della Vergine, di contro, si svela una bellissima pagina quasi autonoma, nello “scuro” di riflesso raffaellesco dalla stanza di Eliodoro, ma già filtrato da influssi fiamminghi. Il lessico artistico della pala si avvicina per disegno, struttura e cromie a quanto realizzato in quegli anni a Roma da Nicolò Martinelli detto il Trometta (Pesaro1535 circa-Roma 1611) al quale si deve la committenza farnesiana del cardinale Alessandro degli affreschi dell’abside di Santa Maria in Aracoeli datati al 1568.